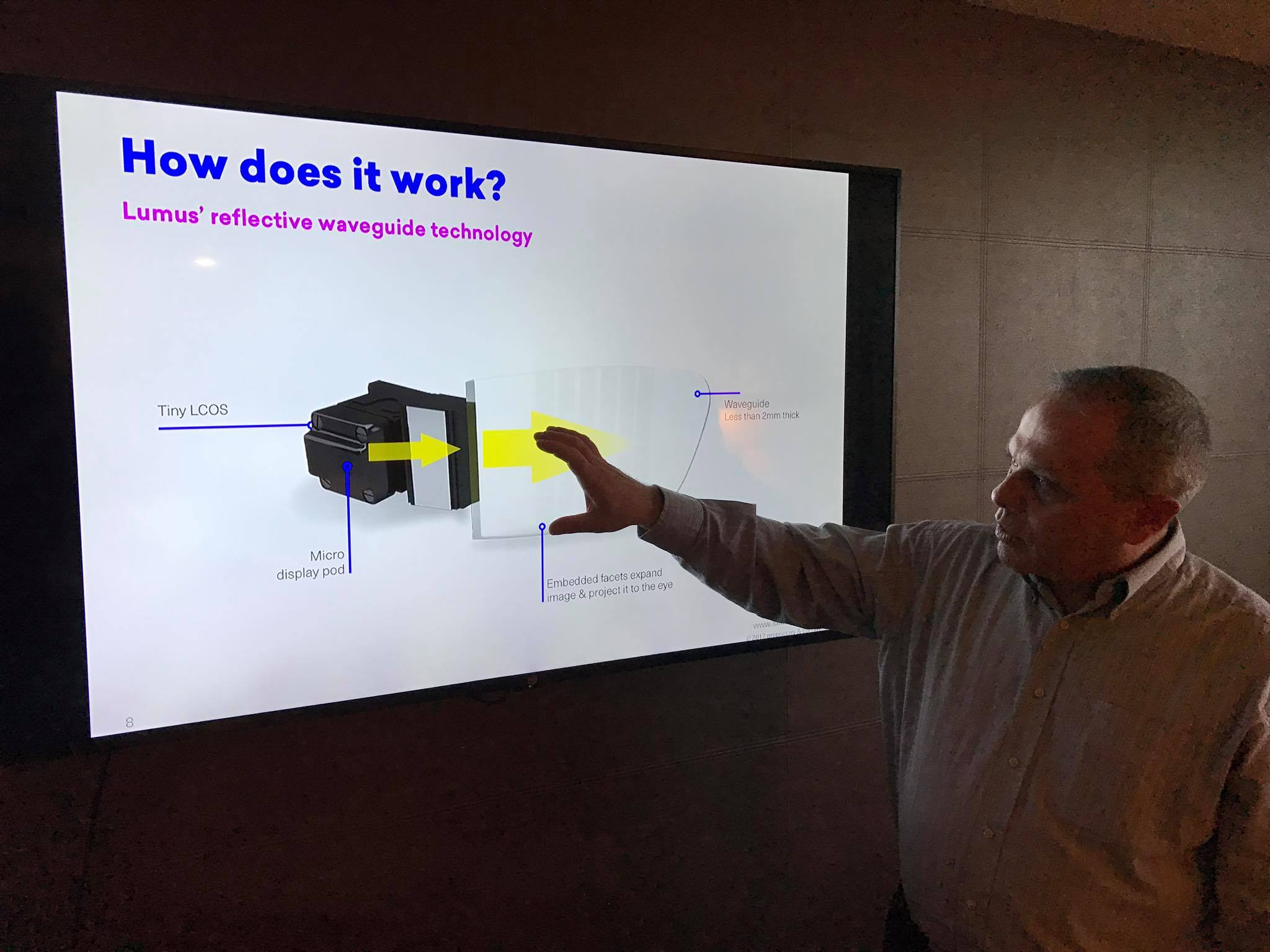

图片来自于LUMUS官网

上回年初的时候我表示了对AR技术未来前景的决心:https://www.gongyesheji.org/?p=581,并且指出了一些AR技术面临的瓶颈:而这次我们来讲一下MR技术所实现的原理。

| AR/MR | VR | |

| 技术瓶颈 | 用于显示的光场镜片成本很高,生产厂商较少。技术不成熟 | 显示屏幕精度低(相对于人眼需求),显示效果极差,造成沉浸感不佳 |

| 续航时间很短,电池不给力 | 对电脑性能要求极高,需要对360度空间场景进行实时计算 | |

| 摄像头拾取真实世界空间位置会有错误,不是完全准确 | 需要连线,现有技术下无线带宽无法满足显示需求。对于自由移动有所限制 | |

| 集成度较低,设备整体偏大 | 设备庞大并且沉重,佩戴不便 | |

| 芯片计算能力弱,无法满足ar的实时运算需求 | 戴久了会造成眩晕,不适等情况 | |

| 画面有拖影,初代技术,沉浸感不足 | 软件游戏比较少 | |

| 设备昂贵,新兴产品没有配套完整产业链,成本很高 | 只能进入虚拟世界,无法与真实世界互动 | |

| 软件稀少,开发者少 | ||

| 视野狭窄,受限于镜片显示区域限制导致画面无法覆盖整个视野区域 |

首先要说明,这是我根据各种资料自己猜想和拼凑出来的。来源不详,也有个人成分在里面,请大家多多指正。

先说说背景故事,我与AR技术的初探来自于高二时候(约2012年)所看到的谷歌眼镜新闻,在那时候,正逢平板电脑逐渐替代智能MP4时代的契机,我突然萌发了一种想法:

科技产品的进步与更新换代,是不可避免的,从MP4时代替代MP3;多格式随意播放的MP4替代传统MP4,智能MP4时代替代自解码MP4,再到有wifi可上网平板电脑替代智能MP4,这个趋势基本是不可逆的,那么,当时已经产生的智能手机替代传统手机浪潮之后,谁能够站出来替代传统手机,成为下一个风口呢?

我苦苦思考,直到谷歌眼镜发布。谷歌眼镜虽然最终走向没落,但其给我们提供的经验教训却很值得我们深思。谷歌眼镜归根结底只是一个互联网终端,核心部件还是为安卓系统+显示屏。继续拆分,那就是定制安卓系统+一个摄像头+一块微型投影屏幕,谷歌做的最错的一点,就是没有跳出互联网终端的思路,高估了科技发展的水平和进步速度,妄图将电池,CPU,电路板,摄像头,显示屏,骨传导麦克风等等集成在一个小小的眼镜内,而眼睛内的空间有限,电池技术有限,CPU计算能力有限,这最终导致了谷歌眼镜不仅仅成本居高不下,续航很差,实际体验效果也不好,多年研究并没有解决这些问题。并且,谷歌眼镜的独立性质最终与手机的联系也不是非常紧密,没有充分利用手机的计算速度优势,这导致了谷歌眼镜最终走下神坛,与消费人群渐行渐远.

所以我们在分析谷歌眼镜作为AR先行者失败原因的时候,应该注意到以上问题。

微软注意到了,但是他们与谷歌思路近似,希望借助技术研发,直接做出一个so cool的产品,于是诞生了hololens。一款笨重而且长得跟孙悟空的金箍一样的异类产品。

这是十分不正确的。

吸取谷歌经验教训的时候,应该发现最重要的是做减法:

成本做减法——部件做减法——功能做减法

制造行业的经验告诉我们,当一个产品相关行业没有形成产业链的时候,你的每一块零部件都需要企业定制,每一块组件都需要高昂的研发成本,如果将这些价格平摊到产品之中,这最终导致的是极其高昂的产品总价和超长的生产周期,无论对于产品的普及还是软件研发都造成巨大的影响。

解决办法,去掉一切可以去掉的东西,做出根据科技发展水平而进一步提升产品可行性的长期规划。

比如内部的计算模块,电池,都可以去掉,作为一个显示和信息采集终端,只保留投影透镜,摄像头和耳机。提升产品使用的舒适度,重量,和成本,利用现有的每个人都拥有的强大计算终端——手机,有线连接,提供电量和CPUGPU计算,这样,尽管有一根线较为丑陋和麻烦,但是不仅仅可以大幅提升产品的计算能力,更能够提升舒适度,减少普及成本和门槛。进而带动AR技术的普及和相关产业链的发展,然后一步步解决计算能力不足(可等待手机芯片技术进步或5G普及之后交由云端运算),投影显示效果水平差(需光场镜片进一步提升制造水平),电池容量瓶颈无法突破(需等待跨时代的新电池技术)这些当前遇到的鸿沟。

所以,我们正处于技术爆发之前的混沌期,没有完整产业链,没有足够让人可以接受的,可以长久使用的技术基础,没有完整的产业解决方案,甚至连一套完整的MR的交互规范,UI界面体系都没有。

没有诞生的市场,是未来最有前景的市场,当前时期,最好还是蛰伏去学习技术积累,去了解行业前沿趋势,并不断的跟着研发整合,当产业爆发的那一天到来之时,也就是是我们最好的出场时机了。

本文撰写与2017年5月28日